Introduction

« Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger et défendre chaque allié. Et chaque centimètre carré du territoire de l’OTAN », déclara l’ancien Secrétaire Général de l’OTAN alors en fonction, Jens Stoltenberg, le 25 février 2022 lors d’une conférence de presse faisant suite aux débuts de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie de la veille. Depuis, l’expression « Not an inch » est devenue le slogan des dirigeants de l’Alliance atlantique pour afficher leur détermination à honorer leur engagement à l’image de l’ancien président américain, Joe Biden, qui déclara durant le sommet extraordinaire de l’OTAN du 24 mars 2022 que « nous défendrons chaque centimètre du territoire de l’OTAN. Pas un pouce ne sera cédé à l’agression ». Cette guerre ayant fait renaître les craintes d’un conflit plus grand en Europe, elle amena l’OTAN à se reconcentrer sur sa mission première : la défense du territoire de l’ensemble de ses États membres.

Depuis sa création en 1949, l’OTAN a eu recours à l’article 5 du Traité de Washington qu’à une seule reprise, après les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis par Al-Qaïda. Dès lors, jamais cet article n’a eu besoin d’être invoqué pour faire face à une attaque armée conventionnelle. En multipliant les exercices militaires conjoints, l’OTAN cherche à améliorer l’interopérabilité des forces alliée et à dissuader toute attaque potentielle contre l’un de ses membres en démontrant la crédibilité de l’engagement de chacun. Durant la Guerre froide, l’OTAN aurait donc su se montrer suffisamment crédible face à la menace soviétique pour éviter un conflit direct. Cependant, depuis l’invasion de l’Ukraine en 2022, la Fédération de Russie multiplie ses actions négatives à l’encontre de plusieurs pays membres de l’OTAN : campagnes de désinformation, sabotages d’infrastructures ou encore actes de vandalisme dont l’objectif est de faire accroitre la division dans les sociétés occidentales.

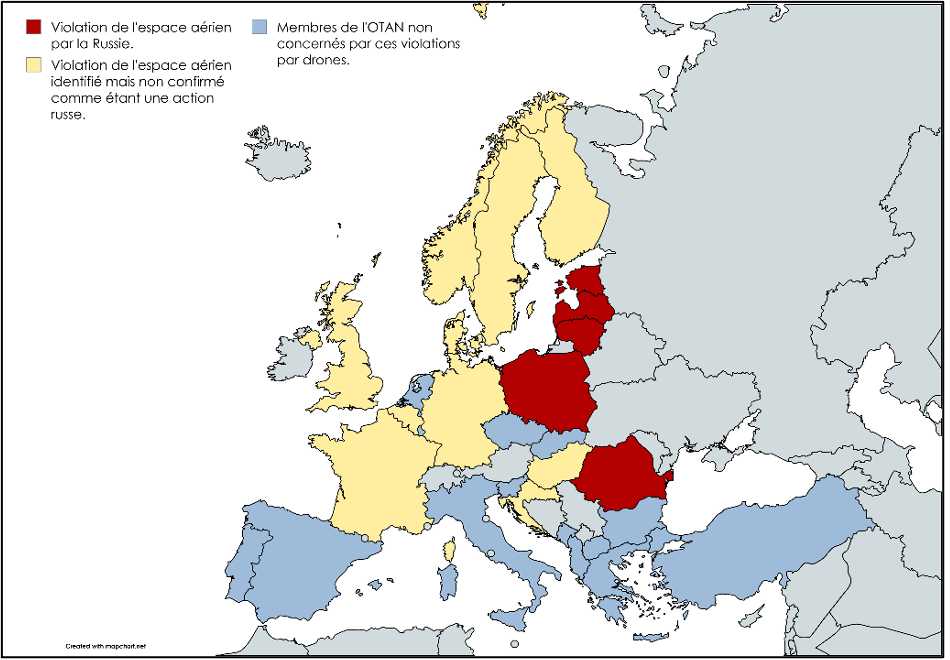

L’année 2025 marque aussi un tournant dans les provocations russes. Les relations entre les alliés et l’administration Trump sont rendues difficiles, le président américain considérant maintenant qu’ils doivent augmenter leurs dépenses militaires pour assurer eux-mêmes leur sécurité et laissant planer un doute sur un potentiel retrait américain du vieux continent. La Russie est, depuis cet été, passée à un niveau de provocation supérieure en violant de manière répétée sur le mois de septembre l’espace aérien de plusieurs États membres (e.g., Pologne, Estonie, Lituanie et Roumanie).

Ces violations répétées montrent une évolution dans les provocations russes contre la crédibilité de l’Alliance. En effet, il y avait eu, avant même 2022, des incursions limitées, mais ces derniers mois montrent une intensification et un changement de méthode (l’usage de drones). L’Alliance se doit de réagir à ces provocations et renforcer sa dissuasion si elle veut prendre le contrôle de l’initiative de la situation et éviter que la Russie ne conserve sa mainmise sur l’évolution de la situation.

L’armée russe se rapproche du flanc Est

Cela fait plus de trois ans et demi que la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l’Ukraine et bien que l’on ait conscience du coût humain très important des deux côtés, il reste difficile de l’établir avec précision. Les renseignements occidentaux ont estimé qu’environ 790.000 pertes[1] sont à enregistrer côté russe, faisant de cette guerre la plus meurtrière pour l’armée russe depuis les pertes soviétiques de la Seconde Guerre mondiale. Parallèlement les gains territoriaux russes sont restés relativement faibles car depuis 2022, la Russie n’a pas beaucoup avancé et ne contrôle toujours « que » 20% du territoire ukrainien (Crimée comprise). Les avancées russes dans la région ukrainienne du Donbass depuis 2023 comptent certes de nombreuses localités mais elles restent à un niveau tactique et aucune grande percée n’a permis à la Russie de faire des gains stratégiques. Cependant, il est à noter que la Russie semble s’adapter aux efforts de guerre en Ukraine et est aujourd’hui en mesure d’inquiéter les différents pays de l’OTAN en étant active sur l’ensemble du flanc Est de l’Alliance.

D’une part, cette rentrée 2025 est caractérisée par le grand exercice militaire russe biennal « Zapad ». Le dernier exercice militaire russe à l’ouest datait de 2021, quelques mois avant l’invasion de l’Ukraine. Celui prévu pour 2023 n’avait pas finalement eu lieu et certains occidentaux, à l’image du ministère de la défense britannique, estimaient que cela était en raison d’un manque de troupes et d’équipements militaires. Du 12 au 15 septembre 2025, Zapad-2025 s’est donc organisé en Russie et au Bélarus. Le président russe, Vladimir Poutine, a expliqué que cet exercice se déroule sur 41 terrains d’entrainement différents, regroupant environ 100.000 soldats. Cet exercice, qui est aussi une démonstration de force faite aux membres de l’OTAN, a suscité les craintes de nombreux pays alliés proches de la frontière russe, car en 2021 les troupes ayant participé à l’exercice étaient restées près de la frontière ukrainienne et avaient participé aux opérations. Plusieurs alliés ont donc participé à différents exercices militaires comme l’exercice « Tarassis 25 » qui regroupe une dizaine de pays d’Europe du nord et membres de l’OTAN, l’exercice lituanien de défense nationale annuel « Thunder Strike » ou encore l’exercice polonais « Iron Defender-25 » impliquant environ 30.000 soldats.

D’autre part, le flanc du Nord-Est de l’OTAN connait lui aussi un regain d’activité. Depuis le 4 avril 2023, pourtant toujours restée à l’écart de l’alliance transatlantique depuis sa création en 1949, la Finlande a rejoint l’alliance militaire en réponse à l’invasion russe de l’Ukraine un an auparavant. Depuis cette adhésion, l’alliance travaille en collaboration avec les responsables finlandais. Quelques jours avant le sommet de La Haye à l’été 2025, la Finlande a fait savoir son souhait d’accueillir un groupe de Forces terrestres avancées sur son sol au format d’une brigade (5.000 soldats) provenant d’environ six pays dont notamment la Suède, le dernier État à avoir rejoint l’alliance. Le 3 octobre 2025, Antti Häkkänen, ministre de la Défense finlandais, a inauguré le Commandement interarmées terrestre (MCLCC) de l’OTAN à Mikkeli, illustrant la pleine intégration d’Helsinki dans l’alliance. Cependant, de l’autre côté de la frontière, en Carélie russe, on observe depuis plusieurs mois un renforcement militaire. Les forces armées russes ont redéployé des moyens dans des bases militaires abandonnées depuis la fin de la Guerre froide et ont aussi annoncé une nouvelle base militaire servant de plateforme opérationnelle pour les théâtres balte et arctique. Le gouvernement finlandais a annoncé suivre de près l’évolution de la situation, craignant une hausse des tensions dans la région.

Alors que les deux premières années de la guerre en Ukraine ont obligé Moscou à mobiliser une grande partie de ses effectifs sur le théâtre d’opérations, on constate que l’armée russe se renforce aux frontières des États membres faisant craindre des provocations contre eux. Or, après les exercices militaires et la construction d’infrastructures, il semble que la Russie décide d’aller de l’avant dans ses tentatives d’évaluer la solidité du dispositif otanien.

La multiplication des violations du territoire des Alliés

Le mois de septembre 2025 a été marqué par une hausse significative des actions russes contre les alliés de l’OTAN. D’une part, cette multiplication des actions inquiètent grandement les alliés en Europe. D’autre part, le président américain se montre de plus en plus impatient avec le manque d’engagement russe dans des discussions de paix, ou du moins de cessez-le-feu, en Ukraine.

Dans la nuit du 9 au 10 septembre, l’espace aérien polonais est en alerte après avoir identifié une incursion massive de drones russes (entre 19 et 23 drones) en provenance du Bélarus au même moment qu’une attaque sur l’Ukraine par la Russie. Cette incursion, trop importante pour être une simple erreur ou défaillance des systèmes, a entrainé une réaction de la Pologne et de ses alliés. Ainsi, plusieurs avions de combat et de reconnaissance[2] ont décollé et les radars et systèmes de défense antiaérienne sur le sol ont été mis en alerte maximale pour surveiller l’itinéraire de ces drones et les abattre si nécessaire. La Pologne a aussi fermé son espace aérien oriental à la frontière de l’Ukraine et du Bélarus, ainsi que plusieurs de ses aéroports. À la suite de cet évènement, Varsovie a invoqué l’Article 4 pour se réunir avec ses alliés de l’OTAN, affirmant que la sécurité de la Pologne était menacée.

Quelques jours seulement après cette incursion (19 septembre 2025), une nouvelle alerte est émise, cette fois en Estonie. Tallinn a dénoncé la violation de son espace aérien par trois avions de chasse russes (MiG-31) près de l’île de Vaindloo dans le Golfe de Finlande. Cette violation, qui a duré environ 12 minutes, a été jugée très sérieuse en raison de plusieurs facteurs : transpondeurs éteints, pas de plans de vol et aucun contact radio avec le contrôle aérien estonien. Bien que cette incursion ne soit pas la première de l’année, elle reste la plus longue. Comme pour la Pologne quelques jours auparavant, l’Estonie a déclenché l’Article 4 pour réunir les Alliés et évoquer la menace sur sa sécurité.

Enfin, depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, on constate une multiplication des violations de l’espace aérien des membres de l’OTAN (voir Figure 1). Les faits les plus marquants sont au Danemark où pendant plusieurs nuits, de multiples drones non identifiés ont survolé des aéroports (Copenhague, Billund, Aalborg), mais aussi et surtout des bases militaires à Skrydstrup et Karup. Ces survols ont poussé le gouvernement danois à fermer son espace aérien et ses aéroports pendant plusieurs heures à chaque alerte. Sans accuser directement la Russie, Copenhague a dénoncé une « attaque hybride » possible sur son territoire. Dans la même région, l’archipel de Karlskrona en Suède, où se trouve une base navale de la marine, a aussi été survolé par des drones semblables à ceux identifiés au Danemark. Des drones ont aussi été identifiés dans d’autres pays comme la Belgique, l’Allemagne ou encore la France. Bien qu’il ne soit pas possible d’identifier ces drones comme faisant partie d’opérations menées par la Russie, certains doutes peuvent être émis en raison des lieux sensibles auprès desquels ces vols ont été détectés. Par exemple, en France, une alerte a été émise au-dessus de la base militaire de Mourmelon-le-Grand fin septembre. Cette base militaire du 501e régiment de chars de combat a assuré notamment la formation de la Brigade ukrainienne Anne de Kyiv en 2024.

Figure 1 – Carte illustrant les pays membres de l’OTAN en Europe ayant alerté publiquement une violation de leur espace aérien par des drones depuis le 24 février 2022.

Figure 1 – Carte illustrant les pays membres de l’OTAN en Europe ayant alerté publiquement une violation de leur espace aérien par des drones depuis le 24 février 2022.

Les multiples violations russes des espaces aériens des pays de l’OTAN démontrent une intention claire du côté de Moscou. Du point de vue militaire, on peut estimer que ces incursions servent à tester les défenses alliées et leur réactivité en cas d’attaque ou de menace directe. Du point de vue politique, ces incursions servent à évaluer le niveau de soutien entre les membres de l’OTAN, alors que l’administration américaine ne cesse de critiquer ses alliés européens. Moscou semble aussi tester la détermination des alliés à défendre l’ensemble de leurs territoires et de mettre en application le « not an inch ».

La réponse ferme des Alliés

Face à la multiplication des provocations russes, les membres de l’OTAN ont tenu à réagir par des déclarations fortes, mais aussi des actions concrètes.

Les alliés de l’OTAN ont tenu a alerté de la gravité de la situation en s’exprimant à tour de rôle durant le mois de septembre devant le Conseil de sécurité de l’ONU à New York. Lors d’une réunion d’urgence le 12 septembre 2025, la délégation polonaise a dénoncé une vingtaine d’incursions, dont certaines ayant causé des dommages matériels mineurs. La Pologne a qualifié cette action de provocation délibérée. Le 22 septembre, le ministre des affaires étrangères estonien a, à son tour, dénoncé une dangereuse escalade par la Russie après l’incursion de MiG-31 dans son espace aérien. Durant la même séance, Tallinn a reçu l’appui des Etats-Unis qui ont rappelé que toute violation de l’espace aérien d’un allié était une menace à la sécurité collective, appelant donc Moscou à la retenue. La délégation française a aussi dénoncé un modèle de provocations répétées contre les États orientaux de l’OTAN. Elle a rappelé la solidarité indéfectible de la France auprès de ses partenaires baltes et polonais. Enfin, une déclaration nordique (Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède) a été faite le même jour par la ministre suédoise des affaires étrangères condamnant la violation de l’espace aérien estonien. Ces interventions sont suivies, le 23 septembre, par une déclaration du Conseil de l’Atlantique Nord réaffirmant la détermination collective de l’OTAN à défendre l’intégrité territoriale de ses membres de manière coordonnée.

Entre les déclarations à New York et celle de l’ensemble de l’OTAN, les alliés affichent un visage d’unité indéfectible qui se traduit aussi, et surtout, pas des actions concrètes. Le 12 septembre, l’OTAN annonce le déclenchement de l’Opération Eastern Sentry qui vise à renforcer la posture de défense sur le flanc Est de l’Alliance. L’opération prévoit notamment la mobilisation des forces alliées avec des avions de combat et des systèmes de défense aérienne supplémentaires déployés. Dans le cadre de cette opération, plusieurs pays alliés ont donc rapidement déployé des moyens en Pologne. Le Royaume-Uni a déployé des Typhoons de la RAF et la France des chasseurs Rafale directement en Pologne. L’annonce française a d’ailleurs fait l’objet d’une observation particulière puisqu’il a été possible d’identifier la provenance de ces chasseurs. Les trois chasseurs déployés en Pologne font partie de l’Escadron de Chasse 2/4 La Fayette, basé sur la base aérienne 113 (BA 113) de Saint-Dizier Robinson où se trouve notamment une partie des Forces Aériennes Stratégiques (FAS) de la dissuasion nucléaire française. Le déploiement de chasseurs provenant des forces de la dissuasion nucléaire est un message stratégique fort envoyé à la Russie sur la détermination française dans la défense de ses alliés en Europe. D’autres alliés comme le Danemark (F-16) et l’Allemagne (Eurofighter Typhoon) ont aussi envoyé des moyens pour renforcer la couverture aérienne du flanc oriental de l’OTAN. Enfin, plusieurs membres de l’OTAN et de l’UE[3] ont décidé de créer une nouvelle initiative pour établir un « mur de drones » le long du flanc Est appelé Eastern Flank Watch. L’objectif de cette initiative est d’améliorer la détection et l’intervention contre les incursions russes dans les espaces aériens alliés.

Les membres de l’OTAN ont su répondre à l’unisson pour dénoncer les agissements russes sur le flanc Est de l’alliance. Au-delà des prises de paroles, ce sont des actes qui se sont concrétisés dans le renforcement opérationnel au travers du déclenchement de l’Opération Eastern Sentry. De son côté, le Canada a multiplié les déclarations politiques pour rappeler son soutien plein et entier à ses alliés, mais aucune n’action concrète en réponse n’a pu être observé faisant d’Ottawa un acteur périphérique à la crise.

Cependant, malgré ce visage d’unité entre les Alliés, il existe aujourd’hui un enjeu majeur sur le soutien américain, restant une épine dans le dos de l’Alliance. En effet, les alliés restent principalement dépendants des Etats-Unis sur le plan militaire. Les alliés européens sont encore incapables d’égaler Washington dans les capacités logistiques, industrielles et matérielles, que ce soit pour assurer la chaîne de ravitaillement, le transport stratégique ou encore le soutien aérien et maritime. Le retour du président américain Donald Trump met l’Alliance face à un sérieux défi qui est la remise en cause de l’engagement américain qui pourrait éventuellement entrainer une reconfiguration de l’OTAN. Donc malgré les images d’unité, l’OTAN et sa capacité de dissuasion face à la menace russe reste dépendante aux décisions du gouvernement américain et il n’est pas certain que les Alliés soient en mesure d’assurer leur sécurité si l’engagement américain se réduisait.

Les difficultés militaires et économiques du Kremlin

Ces multiples provocations du mois de septembre par Moscou cachent une situation militaire et économique plus difficile que le Kremlin ne le laisse paraitre.

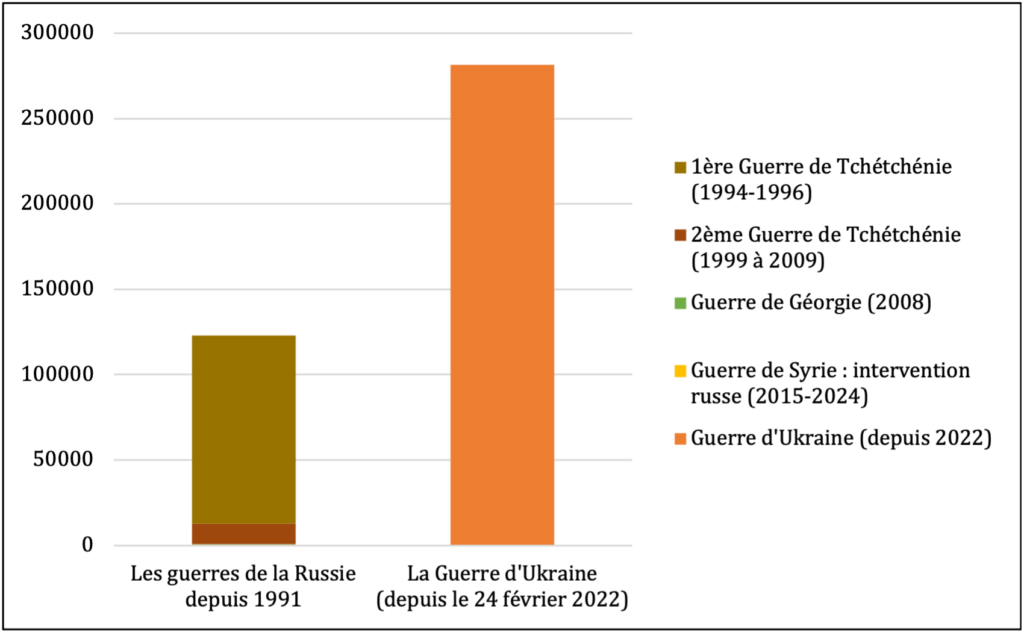

Sur le plan militaire, les forces russes en Ukraine peinent à réaliser des avancées conséquentes. Les pertes russes continuent d’être de plus en plus importantes avec une estimation de 59 pertes par kilomètre carré conquis en 2024. En septembre 2025, les pertes russes moyennes étaient estimées à environ 950 soldats par jour pour environ 332.000 pertes depuis le début de l’année 2025 selon le ministère de la défense britannique. Les années 2024 et 2025 sont les plus meurtrières pour l’armée russe depuis le déclenchement de l’invasion, représentant pas moins le double des pertes russes dans ses autres guerres depuis 1991 (voir Figure 2), avec des pertes moyennes par jour entre 1000 et 1500 soldats contre 400 à 530 en 2022. A titre de comparaison, la guerre d’Afghanistan de l’URSS, très impopulaire dans les mémoires des Russes notamment, de 1979 à 1989 a causé la perte d’environ 13 833 soldats « seulement ». Le régime russe n’a pas connu de guerre avec une mortalité aussi élevée depuis 1945 si bien que le gouvernement a décidé de ne plus publier les données démographiques par son agence Rosstat à l’été 2025. Une façon de cacher le niveau des pertes. On peut aussi ajouter à ces pertes humaines des pertes matérielles conséquentes en Ukraine poussant Moscou à devoir mobiliser une grande partie de sa capacité industrielle dans la production militaire.

Figure 2 – Graphique comparant les pertes russes estimées en Ukraine, depuis 2022, par rapport aux autres conflits auxquels la Russie a participé depuis 1991[4].

Figure 2 – Graphique comparant les pertes russes estimées en Ukraine, depuis 2022, par rapport aux autres conflits auxquels la Russie a participé depuis 1991[4].

Sur le plan économique, la Russie voit son atout premier pour financer sa guerre en Ukraine (pétrole et gaz) être fortement endommagé par des frappes en profondeur de Kyiv contre ses infrastructures énergétiques. Ce n’est qu’en septembre 2025 que l’Ukraine a été en mesure d’intensifier ses attaques contre les installations pétrolières russes dans différentes villes telles que Volgograd, Ryazan ou encore Saratov. Ces frappes ont entrainé des fermetures temporaires et une réduction de la production. En août 2025, on compte environ 20 frappes, c’est le double en septembre 2025. Bien que le gouvernement russe ne publie aucune donnée sur la situation de sa production pétrolière, certains indicateurs permettent de voir qu’une crise de la distribution du carburant en Russie émerge. En effet, en septembre 2025, les recherches internet sur Yandex (équivalent russe de Google) sur le pétrole dans le pays ont connu un pic à 114.000 contre 79.000 deux ans auparavant. En plus de ces dégâts des infrastructures, la Russie se trouve aussi en difficulté pour trouver des acheteurs énergétiques puisque les Etats membres de l’Union européenne ont débuté leur réduction d’importations de gaz russe qui devraient d’être nulles en 2027.

Alors qu’elle intensifie sa guerre en Ukraine et mène des actions de plus en plus agressives envers les membres de l’OTAN, la Russie fait face à d’importantes difficultés militaires et économiques. La projection d’une image de force et de détermination cache une situation plus critique que le Kremlin ne veut admettre, moquée par le président américain qui qualifie la Fédération de Russie de « Tigre de papier ».

Considérations politiques pour le Canada

Les tensions croissantes restent encore loin du territoire canadien mais elles entraînent des conséquences sérieuses pour la défense collective de l’OTAN, dont le Canada est membre. Il est important pour le gouvernement actuel de continuer à suivre la situation et de maintenir son discours de soutien indéfectible aux alliés européens.

Que doit retenir le Canada au sujet de ces incursions russes dans l’espace aérien de l’OTAN ?

Les considérations politiques à retenir :

La présence canadienne en Lettonie

Le Canada joue un rôle de premier plan dans le dispositif de défense de l’OTAN en Europe, notamment dans la région balte où elle est la nation-cadre de la brigade multinationale en Lettonie dans le cadre de son Opération Réassurance. Cette mission, lancée en 2014, constitue l’engagement militaire à l’étranger le plus important pour les Forces armées canadiennes. En août 2025, le gouvernement Carney a prolongé son opération jusqu’en 2029, marquant la détermination canadienne à apporter sa contribution à la sécurité collective. En 2026, les capacités du niveau de brigade devrait être entièrement accomplies avec environ 2200 soldats canadiens présents. Cependant, ce prolongement amène Ottawa à devoir fournir un effort militaire conséquent pour assurer sa mission, délaissant les autres théâtres d’opération potentiels comme l’Arctique.

La vulnérabilité de la défense arctique canadienne

Malgré ce rôle actif en Europe, le Canada reste militairement vulnérable dans la région Arctique, une région stratégique pour les ressources premières du Canada menacée par plusieurs puissances et notamment la Russie. Les capacités de défense canadiennes dans le Nord sont encore limitées comme l’indique un rapport du Sénat de 2023 avec un nombre insuffisant de brise-glaces et une infrastructure de surveillance sous-développée. Les Forces armées canadiennes travaillent sur le renforcement de leur présence dans cette région avec l’objectif de déployer une présence presque permanente.

Des relations complexes avec l’administration américaine

Depuis le début du nouveau mandat de Donald Trump, les relations entre le Canada et les Etats-Unis sont marquées par des tensions en raison de politiques commerciales protectionnistes et des divergences sur les priorités de défense. Cette tension met à mal la coordination nord-américaine au sein de l’OTAN. Le Canada tente alors de manœuvrer entre l’amélioration de ses relations bilatérales avec Washington sur les questions commerciales et le renforcement de la coopération dans le cadre de la défense collective tant à l’OTAN qu’au travers du NORAD.

Recommandations pour le gouvernement du Canada

1) Soutenir la fermeté de la réponse alliée aux incursions

Le gouvernement du Canada devrait appuyer publiquement la position de plusieurs alliés européens qui appellent à abattre tout aéronef russe (drone ou avion de combat) violant l’espace aérien de l’OTAN. Une déclaration publique du Premier Ministre pourrait apporter un poids conséquent dans la posture canadienne au sein de l’OTAN. Il serait aussi possible de déployer des aéronefs de l’Aviation Royale canadienne sur le flanc Est et notamment pour la reconnaissance maritime avec les CP-140 Aurora, renforçant la présence canadienne dans la défense collective. Ce soutien enverrait donc un signal clair sur la détermination de l’Alliance, dissuadant Moscou de tester davantage les limites de la défense collective. Une position ferme, exprimée de manière coordonnée renforcerait la crédibilité de la posture de dissuasion et réduirait potentiellement les risques de nouvelles provocations. En effet, la crainte pourrait être que si les alliés ne réagissent pas suffisamment, les forces canadiennes déployées en Lettonie dans le cadre de l’Opération Réassurance pourraient être la cible de drones.

2) Renforcer la protection du territoire et des infrastructures critiques

Le Canada devrait accroître la coopération technique et militaire avec ses alliés et l’Ukraine afin d’améliorer la défense des infrastructures sensibles contre les menaces de drones. Cette coopération renforcée permettrait le co-développement de capacités anti-drones et la formation de personnels pour cela. Cette coopération permettrait donc d’améliorer la défense interne pour les infrastructures militaires (bases navales, aériennes ou terrestres) mais aussi toutes les infrastructures civiles sensibles (aéroports, ports, centrales énergétiques, logistique ferroviaire, et cetera). Les moyens actuels de défense anti-aérienne au sein de l’alliance ont démontré leur difficulté à intercepter les drones russes type Geran (version russe du Shahed iranien), mais surtout un rapport de coût financier très défavorable. Après les incursions en Pologne, l’Ukraine a proposé son aide à la formation des soldats polonais pour abattre ces menaces. Le Canada pourrait donc imaginer établir une formation de membres des forces armées canadiennes avec les partenaires ukrainiens notamment.

3) Intensifier la coopération arctique avec les alliés nordiques

Le Canada pourrait aussi renforcer sa coopération militaire et stratégique dans l’Arctique avec les pays nordiques membres de l’OTAN (Norvège, Danemark, Finlande et Suède), afin de mieux anticiper et contrer les potentielles menaces russes (aériennes et/ou navales). Il existe d’ailleurs déjà des ententes avec la Finlande notamment, mais cette coopération pourrait inclure une coordination accrue des patrouilles aériennes et maritimes ou même penser à un programme de surveillance de drone de la région Arctic Flank Watch comme le Eastern Flank Watch mentionné précédemment qui viserait à établir un système de surveillance intensif interarmes. La signature l’ICE Pact entre le Canada, la Finlande et les Etats-Unis illustre ce renforcement de la coopération en Arctique avec la production commune de brise-glaces.

[1] Ce chiffre comprend les soldats morts ou blessés.

[2] F-16 polonais, F-35 néerlandais et AWACS italiens.

[3] Bulgarie, Danemark, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie, Slovaquie et Finlande.

[4] Les pertes : Première Guerre de Tchétchénie, Deuxième Guerre de Tchétchénie, Guerre de Géorgie, Intervention russe en Syrie, Guerre d’Ukraine.

Les commentaires sont fermés.