Plusieurs articles parus en septembre 2025 ont renoué avec des postures alarmistes sur les menaces qui pèseraient sur la souveraineté du Canada. Leurs auteurs dépeignent le tableau sombre d’un Canada incapable de contrôler son territoire arctique et en butte à une Chine et à une Russie agressives qui nourrissent de grandes convoitises envers son territoire. Dans ces sombres scénarios, on parle de brise-glace russes parcourant les eaux de l’archipel arctique, de bases chinoises construites à l’insu des autorités canadiennes, voire d’une attaque de l’Arctique canadien par l’armée russe. Le problème, c’est que ce sombre tableau repose sur des scénarios très théoriques et s’appuie sur des observations non pertinentes. Pire encore, il rate probablement les véritables enjeux, qui résident à la fois dans la nécessité pour le gouvernement canadien d’assurer une présence gouvernementale dans le Nord et de contrer d’éventuelle remises en question de sa souveraineté en Mer de Beaufort et dans le Passage du Nord-Ouest par les États-Unis.

L’ours et le dragon sont-ils de véritables prédateurs ?

Sur quelle base peut-on affirmer que des brise-glaces russes sillonneront les eaux du Passage du Nord-ouest, alors qu’ils ont déjà fort à faire le long des côtes sibériennes et qu’ils sont construits précisément pour soutenir le trafic commercial? Sur quel élément peut-on affirmer que la Chine pourrait construire une base dans l’archipel sans que les travaux ne se fassent détecter ? Comment peut-on affirmer que des navires commerciaux chinois parcourront les eaux arctiques canadiennes sans en demander la permission ? Quels sont ces mystérieux précédents de navires scientifiques chinois qui, selon les auteurs, accosteraient régulièrement sur les terres arctiques canadiennes pour y installer illégalement du matériel de télécommunication ?

Le seul cas connu d’un navire chinois ayant approché les côtes arctiques canadiennes sans que sa visite ait été prévue est celui de la visite du brise-glace Xuelong à Tuktoyaktuk, en 1999, mais cette demande s’était perdue dans les méandres de la bureaucratie canadienne. Il y a eu évidemment le cas des bouées de surveillance chinoises, retrouvées (et retirées) par les Forces armées canadiennes il y a quelques années : le saut qualitatif entre la présence de bouées et l’établissement de structures sur la masse terrestre serait cependant très conséquent. De plus, le fait que l’armée canadienne ait récupéré les bouées de surveillance représente davantage une preuve que le Canada surveille son Arctique et peut réagir à des intrusions que le contraire.

Au-delà de ces éléments qui relèvent davantage de la spéculation que des faits, les tenants du scénario sino-russe procèdent par amalgame pour dépeindre la collusion de la Chine et de la Russie dont les intentions seraient, bien évidemment, forcément hostiles au Canada. La Russie se montre agressive dans l’espace aérien des pays de l’OTAN – c’est exact, mais en mer Baltique et en mer Noire, dans le contexte de la guerre en Ukraine – et donc serait une menace en Arctique. Pourtant, la fréquence des patrouilles aériennes russes vers l’espace aérien nord-américain demeure réduite (1, 2, 3). La Russie ne s’est pas retirée du Conseil de l’Arctique ; la Russie n’a jamais contesté les revendications de plateaux continentaux étendus du Canada ou du Danemark dans l’océan Arctique, même si ces revendications empiètent sur la sienne, et même lorsque le Canada a étendu son domaine revendiqué en 2022. Tout se passe comme si, dans le cadre d’un accord tacite qui perdure malgré les tensions sur le théâtre ukrainien, les États riverains de l’Arctique s’abstenaient de contester les revendications des voisins[1]. Par ailleurs, la coopération entre la Russie et les autres États arctiques a continué post-février 2022 à la conférence des parties de l’accord international pour la prévention d’activités non réglementées de pêche en haute mer dans le centre de l’océan Arctique.

En mer de Chine du Sud, la Chine a exercé de fortes pressions militaires pour s’emparer d’ilots et écarter les autres protagonistes régionaux – c’est exact – et donc serait une menace en Arctique. Mais quel est lien entre Arctique et la mer de Chine? Dans le contexte arctique, la Chine a ratifié le moratoire sur la pêche commerciale dans l’océan Arctique central, en plus d’adopter les normes du Code Polaire. La Chine multiplie les missions scientifiques polaires – c’est exact – et ces missions seraient à vocation duale civile et militaire – c’est possible. La Chine a commencé à participer à des patrouilles communes avec les Russes, aériennes au sud du détroit de Béring, navales le long de la Route maritime du Nord. Des auteurs en déduisent que la Chine serait une menace à court terme à la souveraineté arctique du Canada. Ces affirmations enchaînent les suppositions et les extrapolations géographiques sans réellement s’appuyer sur des observations concrètes attestant d’intentions hostiles en Arctique. Formuler une hypothèse n’est pas la même chose qu’affirmer l’existence de menaces.

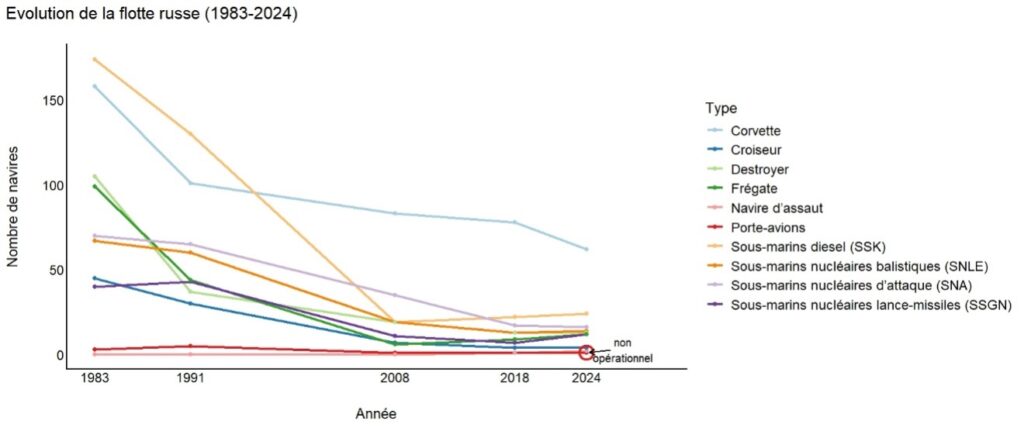

Si la Russie réinvestit dans sa sphère militaire après des années de déclin accéléré, c’est notamment avec l’objectif de redévelopper sa flotte et ses actifs militaires, qui ont connu un important déclin au cours de la décennie 1990, après la disparition de l’URSS.

On peut considérer par exemple l’évolution des effectifs de la marine russe depuis 1983 (figure 1).

Figure 1 : Évolution du nombre de bâtiments de la flotte russe, 1983-2024

Figure 1 : Évolution du nombre de bâtiments de la flotte russe, 1983-2024

Il apparait clairement que la Russie dispose d’effectifs loin de ceux de l’époque soviétique, et qui ont continué de décliner sauf pour les sous-marins et pour les frégates. Il y a eu des modernisations récentes certes, mais lentes (13 ans de construction pour la dernière frégate Neustrashimny; 9 ans pour le dernier SNLE de classe Borei) du fait de sous-investissements dans les chantiers navals et d’une perte de compétence suite au départ de nombreux ingénieurs. Les modernisations, réelles, et les lancements récents ne compensent pas les retraits. On note les efforts consentis sur les sous-marins, les destroyers et les frégates : ils traduisent une posture défensive (1, 2) dite de défense du bastion que constitue la mer de Barents. Le fondement de la doctrine russe demeure la dissuasion nucléaire, tandis que les forces navales disposent de plus en plus d’unités de défense côtière (frégates, corvettes) destinées à protéger les actifs économiques sibériens et, surtout, la zone de départ des sous-marins balistiques. Ces unités navales sont peu propices à des assauts de longue portée. De plus, la Russie ne dispose que de deux navires d’assaut (et plusieurs navires de débarquement plus petits). Aucun navire de la flotte russe n’est à coque de glace.

De même, les médias occidentaux ont largement relayé la forte communication russe lors du déploiement des missiles mobiles antinavires Bastion en 2018. Or, il s’agit d’équipements essentiellement de moyenne portée (300 km), donc de défense côtière. Ces moyens ne constituent donc pas une menace directe pour le Canada.

Enfin, il n’y a pas eu d’ouverture de nouvelle base militaire russe dans l’Arctique, sauf pour un bâtiment abritant un bataillon de 250 hommes près de la base aérienne de Nagurskoye, dans l’archipel de la Terre François Joseph. Ces réouvertures de bases anciennes (1, 2), qui sont modernisées, ne constituent pas nécessairement un pas vers une attaque du Canada. La Russie souligne qu’elle a étoffé ses défenses anti-aériennes, ses radars côtiers, mais tout ceci reflète encore une fois constitue une posture défensive : la Russie entretient la représentation qu’elle pourrait être attaquée par les forces de l’OTAN, alors que l’exploitation des ressources arctiques représente désormais environ 10 à 15% de son PIB.

Si un théâtre d’opération pouvait nourrir une certaine inquiétude de cet effort russe de réinvestissement militaire, ce serait la Norvège, proche de la Baltique où se font sentir les tensions entre Russie et Occidentaux. Mais précisément, le déclenchement de la guerre en Ukraine a conduit à une diminution des manœuvres navales russes en mer de Norvège tandis que le nombre de patrouilles aériennes est demeuré relativement stable. Du côté de l’Arctique nord-américain, le NORAD a signalé 8 patrouilles russes dans l’ADIZ (Air Defense Identification Zone) de l’Alaska ou du Canada en 2023 ; 12 en 2024 et 8 au 28 octobre 2025. C’est un nombre proche de la moyenne depuis 2007 (environ 12 patrouilles par an), assez peu élevé, avec des postures de vol peu agressives : les vols militaires dans les ADIZ ne sont pas illégaux en regard du droit international et le NORAD estime que ces patrouilles ne constituent en rien un danger. Il n’y a donc clairement pas de posture agressive militaire de la part de la Russie vers les autres régions de l’Arctique, mais un effort réel de modernisation et d’accroissement des capacités de défense.

Il est certain que le Canada ne doit pas laisser s’installer dans la durée ses faibles capacités de contrôle, d’observation et de surveillance de son domaine arctique. De même, surtout dans un contexte de tension politique avec la Russie et la Chine, il est important de maintenir une vigilance réelle, de monter des plans contingents dans l’Arctique et de préserver une capacité opérationnelle réelle. L’accroissement de la fréquentation maritime à la faveur des changements climatiques impose une meilleure capacité de contrôle et de réaction, pas seulement pour contrer des menaces militaires, mais surtout pour être en mesure de prévenir les risques d’accidents et de catastrophe environnementale. Le long délai nécessaire (cinq semaines) pour prêter secours au navire-conteneur Thamesborg, échoué dans le Passage du Nord-Ouest le 6 septembre 2025 et qui fit peu de bruit dans les médias canadiens, devrait être instructif à cet effet. Cependant, ces lacunes ne signifient pas que Russes et Chinois cherchent à s‘emparer de l’Arctique canadien. Par ailleurs, le trafic maritime de transit demeure très faible, et le récent buzz médiatique autour du transit d’un porte-conteneur entre la Chine et le Royaume-Uni via la Route maritime du Nord ne saurait masquer le désintérêt de la plupart des compagnies maritimes pour cette activité (1, 2, 3, 4, 5, 6) : en 2024, ce sont 97 navires qui ont transité par la RMN et 31 par le Passage du Nord-ouest (dont seulement 10 navires de commerce), contre plus de 11 000 par Panama et plus de 18 000 par Suez.

Pendant ce temps, à Washington…

Si certains croient détecter la menace du côté de Moscou et de Beijing, d’autres se tournent plutôt vers le sud. C’est le cas d’Adam Lajeunesse, directeur du Canadian Maritime Security Network, de Stéphane Roussel et, plus récemment, de Franklin Griffiths, professeur émérite à l’Université de Toronto, qui expriment de sérieuses craintes de voir les États-Unis s’en prendre à la souveraineté et à la sécurité de l’Arctique canadien.

Outre les tarifs appliqués à plusieurs de ses exportations, la société canadienne a pris bonne note des menaces d’annexion (parfois déguisées en invitations pressantes) et de remise en question du tracé des frontières proférées par le Président Trump. Plus encore, le locataire de la Maison-Blanche a également menacé d’annexer le Groenland et Canal de Panama, quitte à utiliser la force pour y parvenir .

Il est impossible de mesurer le sérieux de telles menaces, mais l’hostilité, ou à tout le moins le peu de considération de l’administration Trump pour le Canada, peut justifier la formulation de scénarios plus dangereux, plus immédiats et plus pressants. L’un de ces scénarios concerne l’Arctique canadien.

Deux conflits maritimes opposent le Canada aux États-Unis dans cette région : l’un concerne le tracé de la frontière maritime (mer territoriale et ZEE) entre les deux pays en mer de Beaufort, l’autre le statut juridique du Passage du Nord-Ouest, considéré comme des eaux intérieures par le Canada et comme un détroit international par les États-Unis.

Dans ce second cas, les craintes engendrées par les traversés des navires SS Manhattan en 1969 et du USGC Polar Sea en 1985 se sont atténuées suite à la signature de l’Accord de Coopération dans l’Arctique entre les deux pays en 1988, même si le sujet revient périodiquement dans les débats sur la sécurité dans l’Arctique canadien. C’est la première administration Trump qui réveille ce vieux démon en 2019, lorsqu’il ordonne la tenue d’une opération de liberté de navigation dans le Nord canadien, opération qui n’aura cependant pas lieu. Ce type d’initiative consiste à envoyer des navires dans des eaux internationales qu’un État revendique comme étant siennes, ceci pour réaffirmer le droit des tiers partis d’y naviguer librement. C’est un tel scénario que Franklin Griffiths imagine dans un avenir rapproché, ce qui aurait pour effet de rendre caduc l’Accord de 1988.

Plusieurs raisons pourraient pousser le Président américain à agir ainsi : intimider le Canada pour obtenir des concessions commerciales, économiques (tel un accès à certaines ressources), voire territoriales; désir de déstabiliser un gouvernement avec qui il négocie; et même, pourquoi pas, donner du poids à son projet d’absorption du Canada.

Paradoxalement, les scénarios fondés sur une menace chinoise ou russe pourraient servir les visées américaines, puisqu’elles peuvent fournir à l’administration Trump un prétexte pour agir. Les États-Unis pourraient ainsi justifier une initiative contre la souveraineté canadienne en affirmant vouloir préserver celle-ci d’une mainmise de Moscou ou Beijing. Plus encore, une telle action enverrait le signal aux autres puissances que Washington a remis au goût du jour la doctrine Monroe, et que le Canada, comme le reste des Amériques, est de nouveau la chasse gardée des États-Unis. C’est contre une telle « aide » que les Canadiens doivent se prémunir, expliquent Lagassé et Massie (2025). Ce principe voulant que le Canada doive se prémunir contre une aide potentiellement trop envahissante de la part des États-Unis, a été formulé dès les années 1970 par le chercheur Nils Ørvik (1973), mais c’est probablement la première fois qu’il peut s’appliquer avec tant de pertinence.

Le Canada a néanmoins plus de cartes dans son jeu qu’on pourrait le croire. Les États-Unis sont singulièrement pauvres en moyen de naviguer dans l’Arctique, ne disposant que de trois brise-glaces opérationnels (Polar Star, Healy et Storis). Le récent accord conclu avec la Finlande pour la livraison de quatre brise-glaces ne prévoit la livraison du premier bâtiment que d’ici 2028. L’envoi d’une unité militaire qui n’est pas conçue pour affronter des glaces serait extrêmement risqué, au point où les navires américains pourraient avoir besoin d’une aide canadienne – ce qui affaiblirait grandement la portée de l’opération.

Une autre menace plane sur l’Arctique canadien. Un coup d’œil à la carte du Nord de l’Amérique révèle combien seraient grandes les conséquences, pour le Canada, d’une annexion du Groenland par les États-Unis. Le Canada se retrouverait presque enclavé par des territoires américains, avec les États-Unis disposant d’un accès direct au Passage du Nord-Ouest. Malgré le maintien des accès océaniques sur les côtes est et ouest, la situation géopolitique du Canada deviendrait très inconfortable.

Le risque de voir Washington déclencher une opération de liberté de navigation demeurera pour un avenir prévisible. Le gouvernement canadien doit donc être prêt à réagir rapidement à une éventuelle crise, en déployant symboliquement une ou plusieurs unités de la Marine et de la Garde côtière en réponse à l’initiative américaine. À moyen et long terme, cette posture nécessite de grands investissements tant en matériels qu’en infrastructure et en opération. La manne engendrée par la croissance spectaculaire du budget de la Défense annoncée par le gouvernement Carney offre l’occasion de procéder à ce renforcement.

À la nécessité de contrer une éventuelle initiative américaine s’ajoute une autre raison de soutenir la croissance des ressources octroyées aux forces canadiennes pour opérer dans l’Arctique, à savoir l’importance grandissante du rôle des Forces canadiennes comme agence constabulaire et de soutien aux opérations des autres ministères dans la région. Le ministère de la Défense nationale est en effet la seule organisation gouvernementale à avoir les moyens physiques d’opérer dans la région, et donc d’y représenter l’autorité. À cet égard, elles doivent s’assurer du respect des lois et de la prestation de services aux communautés locales, ainsi que de disposer des capacités d’agir en situation d’urgence. Les changements climatiques et l’augmentation des activités humaines dans la région qui pourrait bien en découler (exploitation des ressources, navigation, tourisme) ne font qu’accentuer la demande pour les services gouvernementaux. Plus encore, la réalisation de cette mission complète et renforce celle visant à affirmer la souveraineté de l’État canadien dans la région, dans la mesure où tous deux passent par une présence officielle efficace et ostensible.

On peut bien prétendre que les efforts de défense dans l’Arctique canadien visent à contrer les menaces russe ou chinoise, et que ces efforts seraient insuffisants. Agiter la perte de souveraineté et de territoire peut constituer un bon slogan, mais cette crainte est rarement conseillère d’une politique arctique cohérente et rigoureuse. Dans les faits, en veillant sur son territoire, c’est contre l’ « aide » américaine que se défend d’abord le Canada.

[1] La seule exception étant lorsque Washington a publié sa revendication en 2023, ce que Moscou a contesté, non pas tant le tracé de l’espace maritime ainsi revendiqué par les États-Unis, mais parce que pour Moscou – et le point est crédible – Washington ne peut se prévaloir de l’article 76 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer si les É-U n’ont pas ratifié ladite convention.

Les commentaires sont fermés.