|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Cette note stratégique fait partie d’une série spéciale, dirigée par Laurent Borzillo (Forum de défense et stratégie, FDS), Teodora Morosanu (FDS) et Benjamin Boutin (Association France-Canada) avec le soutien du programme Mobilisation des idées nouvelles en matière de défense et de sécurité (MINDS) du ministère de la Défense nationale du Canada et de la DGRIS (ministère des Armées, France), qui vise à développer des échanges stratégiques franco-canadiens.

Résumé

Cette note stratégique souligne l’importance de la sensibilité aux conflits dans les initiatives d’adaptation climatique France-Canada, en particulier dans les contextes fragiles. Ces initiatives devraient non seulement répondre aux défis climatiques, mais favoriser également la cohésion sociale et la résilience des communautés. Cette analyse synthétise les perspectives recueillies lors d’entretiens avec des experts du domaine. Ces experts soulignent à la fois l’importance de l’autonomisation des acteurs locaux et les défis liés à la mise en œuvre d’une approche sensible aux conflits. Ainsi, cette analyse soutient l’idée selon laquelle les initiatives françaises et canadiennes en matière d’adaptation climatique dans les contextes fragiles devraient inclure des analyses d’égalité de genre et l’inclusion sociale (GESI), privilégier le leadership local et les méthodes participatives, pour développer des mesures d’adaptation efficaces et durables. Ainsi, voici les recommandations clés de cette analyse :

- Il est essentiel que les interventions d’adaptation au changement climatique n’aggravent pas les tensions sociales existantes. Une analyse contextuelle approfondie et une approche de ne pas nuire (« Do No Harm ») doivent être mises en place pour éviter d’exacerber les conflits. En particulier, les projets doivent être conçus de manière à être sensibles aux dynamiques locales, incluant des analyses de genre et d’inclusion sociale (GESI), et des méthodes participatives pour garantir que les voix marginalisées soient prises en compte.

- Impliquer les communautés locales dès les phases de conception de projets permettrait d’assurer que les solutions soient adaptées et véritablement pertinentes pour les contextes locaux.

- Le renforcement des capacités locales et la formation en matière de sensibilité aux conflits pourraient garantir la durabilité des projets d’adaptation. Les équipes locales, ainsi que les partenaires français et canadiens, doivent être formés pour mieux comprendre les approches sensibles aux conflits et développer des solutions adaptées.

Enfin, afin d’assurer l’efficacité des interventions d’adaptation climatique dans les contextes fragiles, il est recommandé d’organiser une concertation annuelle entre les institutions canadiennes et françaises, ainsi que les ministères et acteurs locaux. Ce processus participatif est particulièrement pertinent dans ces contextes, car il permettrait non seulement de coordonner les efforts entre les acteurs locaux, nationaux et internationaux, mais aussi d’assurer que les interventions prennent en compte des réalités et des dynamiques locales. Ce dialogue continu favoriserait également l’inclusion des communautés locales dans la prise de décision, renforçant ainsi la résilience collective face aux impacts du changement climatique dans les contextes fragiles.

Contexte

Selon le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), la sécurité climatique se réfère aux impacts de la crise climatique sur la paix et la sécurité, notamment dans les contextes fragiles et affectés par les conflits. Considéré comme un multiplicateur de crises, et une menace pour la sécurité nationale, humaine, internationale et écologique, le changement climatique est susceptible d’exacerber les risques qui menacent déjà la paix et la sécurité surtout dans les pays en situation de fragilité. Bien que les changements climatiques ne soient pas une cause importante de conflits armés de grande ampleur, il pourrait aggraver et prolonger les conflits existants, et exacerber les vulnérabilités existantes dans des régions déjà instables. En effet, les mouvements de population, les pressions environnementales telles que les inondations, les sécheresses et les phénomènes météorologiques extrêmes causés par le changement climatique pourraient exacerber la compétition pour les ressources, l’instabilité politique dans les États fragiles et potentiellement des flux de migration de masse.

Pour les pays déjà en proie à de multiples crises ou conflits, les changements climatiques pourraient exacerber davantage les tensions sociales, accroître la vulnérabilité et les griefs des populations, et réduire les opportunités économiques. Globalement, l’Afrique et l’Asie devraient être les régions les plus vulnérables en termes de conséquences humanitaires. Par exemple, dans le rapport de SPARC sur la perception des risques transfrontaliers liés au changement climatique et à l’adaptation, les participants au sondage d’Afrique de l’Est et de l’Ouest ont souligné que :

Les sécheresses et les inondations figurent parmi les risques liés au changement climatique les plus graves auxquels sont confrontées leurs régions. La dégradation des terres et la perte de biodiversité́ sont des défis constants dans l’ensemble du Sahel, et elles ont une incidence sur les moyens de subsistance, les ressources en eau et la santé humaine et animale.

Ainsi, la sécurité climatique, un sujet de préoccupation croissante ces dernières années, demeure une problématique de première importance au sein d’organisations régionales et internationales telles que le Conseil de sécurité , la Commission de l’Union africaine, l’Union européenne et l’OTAN. Outre l’évaluation des menaces, la sécurité climatique intègre la capacité à relever les défis liés au climat. Elle a une dimension adaptative, car elle implique non seulement la résistance aux risques, mais aussi la capacité à s’adapter et à trouver des solutions face aux impacts du changement climatique.

Mettre l’accent sur la sensibilité aux conflits dans l’adaptation climatique

Le premier partenariat franco-canadien pour le climat et l’environnement a été signé en 2018 et renouvelé en 2021. La troisième édition du partenariat est désormais adoptée pour une durée de trois ans (2024-2027). En plus du partenariat entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Canada pour le climat et l’environnement – 2024-2027, la France et le Canada sont également impliqués dans les problématiques climatiques qui affectent de nombreux pays du Sud, et collaborent avec ces pays (chercheuses, gouvernements, experts, etc.) sur des initiatives visant à renforcer la résilience climatique. Leur implication en tant que leaders mondiaux dans l’action climatique s’appuie sur leurs intérêts stratégiques, leur engagement humanitaire, et leurs efforts de développement international.

Seulement, pour répondre efficacement aux impacts du changement climatique, il ne suffit pas de relever uniquement les défis climatiques, Il est essentiel de veiller à ce que les interventions d’adaptation n’aggravent pas les tensions sociales et politiques existantes. En particulier, il faudrait s’assurer que les interventions humanitaires et de développement n’exacerbent pas les conflits, notamment dans les situations de fragilité. En effet, les stratégies d’adaptation au changement climatique, particulièrement celles sur la gestion des ressources naturelles, peuvent entraîner une insécurité accrue des droits fonciers, marginaliser des groupes minoritaires et accélérer la dégradation environnementale. Surtout les institutions tant locales qu’internationales, pourraient réduire ou exacerber la probabilité de conflits, selon la manière dont les initiatives sont administrées. Elles pourraient affecter la distribution des services, la capacité de réponse et la manière dont les différends sont gérés.

Ainsi, une approche sensible au conflit définie comme la capacité d’une organisation à comprendre le contexte dans lequel elle opère prend donc en compte certains facteurs pour être efficace : la consultation publique, la transparence et la prise en compte des voix marginalisées dans la planification et la mise en œuvre des projets. Cette approche fait également référence au concept de « ne pas nuire » (« Do No Harm »), « qui mandate que les organisations prennent des mesures pour prévenir et atténuer les conséquences négatives potentielles de leurs actions sur les populations affectées ».

Cette préoccupation semble également être partagée par la France et le Canada, qui s’engagent activement dans divers efforts climatiques, notamment à travers des initiatives telles que CLARE (Adaptation aux changements climatiques et résilience), portées par le Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) et le Centre de Recherche pour le Développement International (CRDI), ainsi que des programmes tels qu’ADAPTACTION de l’Agence Française de Développement.

De plus, une approche sensible au conflit est également pertinente pour concevoir et mettre en œuvre des initiatives d’adaptation climatique dans des contextes qui ne sont pas nécessairement classifiés comme des États fragiles ou des zones de conflit. En effet, de nombreuses régions peuvent faire face à des tensions sociales, économiques ou politiques sous-jacentes, même en l’absence de conflit ouvert.

Intégrer une approche sensible aux conflits dans les interventions d’adaptation climatique

1. Compréhension contextuelle et analyse égalité des genres et inclusion sociale (GESI)

La conception des projets d’adaptation climatique doit tenir compte des expériences des différents groupes face aux conflits et au changement climatique. Un projet qui ignore les conflits ou qui travaille en isolation par rapport aux conflits actifs est peu susceptible de réussir. Au lieu de cela, les projets d’adaptation devraient établir des comparaisons et des parallèles entre les manières dont différents groupes vivent la vulnérabilité au changement climatique et aux conflits, en utilisant cette compréhension pour concevoir des interventions sensibles à ces dynamiques.

La compréhension du contexte par une analyse intersectionnelle permet d’identifier les acteurs clés et de donner une voix aux populations marginalisées, plutôt que de laisser les voix dominantes s’imposer. Une analyse GESI ne permettrait pas seulement de réduire le risque d’exacerbation des conflits, mais pourrait aider également les chercheuses à reconnaître leur subjectivité, assurant ainsi que les interventions d’adaptation soient conçues avec sensibilité aux dynamiques sociopolitiques locales. Mais surtout, ces analyses sont également alignées avec l’agenda Femmes, Paix et Sécurité (FPS) des Nations Unies, qui guide les aspects relatifs au genre dans les interventions de développement. Cet agenda met l’accent sur l’importance de la participation des femmes et des groupes marginalisés dans les processus de paix et de sécurité, en veillant à ce que leurs perspectives soient intégrées dans les efforts de prévention des conflits et de consolidation de la paix.

2. L’importance du leadership et de l’appropriation locale

La mise en œuvre d’une approche sensible aux conflits permettrait d’éviter le parachutage des chercheurs et chercheuses externes dans des contextes locaux. Cette approche est essentielle pour éviter de nuire et pour garantir que les interventions d’adaptation soient véritablement représentatives du contexte local. Pour les projets de recherche, il est donc essentiel de bien comprendre le contexte dans lequel on intervient. Qui sont les acteurs clés? Comment les impliquer efficacement ? Surtout, les experts plaident pour l’autonomisation de ces acteurs. La première étape consiste donc à travailler avec des partenaires locaux, tout en veillant à ce que ce partenariat soit équitable, en s’assurant qu’ils disposent réellement du pouvoir nécessaire pour diriger le processus de mise en œuvre d’un projet. Il est important d’impliquer les parties prenantes et les communautés dès les phases initiales du projet, en s’assurant que cette période soit utilisée pour engager les parties prenantes et les communautés, afin que les chercheuses aient le temps de réviser leurs objectifs, questions et méthodes si nécessaire.

Le cas du Soudan du Sud

Le Soudan du Sud, illustre parfaitement l’importance d’adopter une approche sensible aux conflits dans les mesures d’adaptation, mais aussi les défis que cela représente. Les changements climatiques ont poussé les pasteurs de Kapoeta à modifier leurs schémas de migration, empiétant ainsi sur des terres traditionnellement appartenant à d’autres communautés ethniques, ou croisant les routes de migration d’autres groupes de pasteurs, ce qui a intensifié les tensions en raison de la pression accrue sur les ressources. Dans leur article intitulé « Conflict-sensitive aid at the intersection of climate change, conflict and vulnerability in South Sudan », Pech et Chan se concentrent sur les recherches récentes menées par le Conflict Sensitivity Resource Facility (CSRF), focalisées sur deux études de cas : Kapoeta, dans l’État de l’Équatoria oriental, et le corridor Mangala[1]-Bor. L’objectif était d’identifier et de refléter les points de vue des communautés sud-soudanaises affectées à la fois par le changement climatique et les conflits, ainsi que leur interaction avec le système d’aide.

En effet, dans le corridor Mangala-Bor, les inondations ont souvent coïncidé avec des périodes de violences politiques intenses.

Carte du Sud Soudan (ministère des Affaires étrangères et européenne, 2011)

Carte du Sud Soudan (ministère des Affaires étrangères et européenne, 2011)

Mais surtout, le genre est également une dimension considérable dans ce nexus changement climatique, conflits, et déplacement. Comme le souligne, Pech et Chan:

En tant que principales pourvoyeuses de nourriture et d’eau, et disposant de moins d’options de subsistance lorsqu’elles sont déplacées, en raison de taux d’alphabétisation généralement plus bas et d’une position sociale et économique plus fragile, les femmes sont particulièrement vulnérables à la raréfaction croissante de l’eau potable et de la nourriture. Dans certains cas, elles sont contraintes d’entreprendre des activités risquées, telles que parcourir de plus longues distances pour accéder à l’eau ou vendre de l’alcool, ce qui les expose à des violences sexuelles et basées sur le genre. En parallèle, cette intersection affecte aussi les hommes et les garçons, notamment en liant la masculinité à l’élevage de bétail, ce qui les expose davantage à des formes de violence organisée.

Il est donc évident qu’une approche sensible aux conflits dans des contextes aussi complexes serait essentielle dans toute stratégie d’adaptation au changement climatique. Cependant, les acteurs humanitaires sont confrontés à des défis complexes en matière de sensibilité aux conflits pour différentes raisons, y compris la perception qu’ont les communautés des agences d’aide, une critique des réponses d’aides perçues comme « inadéquates » et « mal ciblées ». Mais surtout d’autres enjeux rendent difficiles la mise en place d’une approche sensible aux conflits tels que « des ressources limitées », la pression croissante que peuvent ressentir les acteurs de l’aide, et surtout, le « peu de capacités ou d’expertise pour soutenir une action intégrée, sensible à la fois au climat et aux conflits ».

Cela ne doit cependant pas décourager les efforts pour adopter une approche sensible aux conflits, ni conduire à l’abandon face à des contextes difficiles. Ainsi, selon Pech et Chan, les initiatives d’aide devraient :

- Prendre en compte le contexte dans lequel les acteurs opèrent

- Promouvoir des stratégies qui garantissent que l’assistance est contextuellement pertinente et co-conçue avec les communautés.

- Prendre en compte l’impact potentiel de la construction de digues et d’autres infrastructures de gestion des inondations sur les routes migratoires

- Intégrer des systèmes de gestion des conflits dans les projets d’eau, d’assainissement et d’hygiène tels que les forages, hafirs et barrages.

Surtout, une approche sensible au conflit pour être efficace devrait également prendre en compte une perspective de paix à savoir promouvoir une gestion durable des ressources, mais surtout favoriser le dialogue entre les parties en conflit.

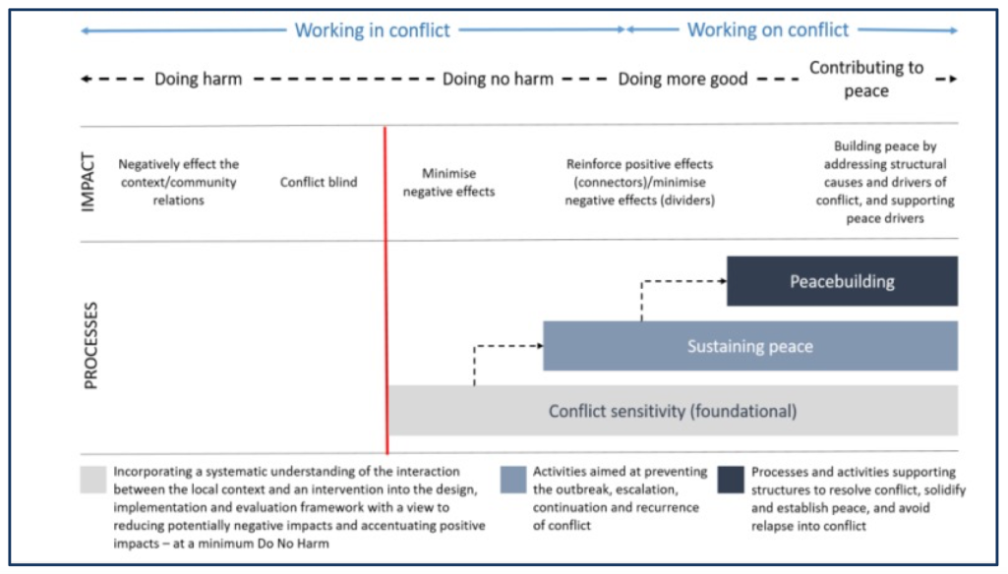

À ces recommandations, s’ajoutent l’outil présenté dans l’étude de Pech et Chan issu du document d’apprentissage du HCR sur le Soudan du Sud. Bien que ce modèle, illustre comment les interventions peuvent, dans les pires scénarios, causer des dommages involontaires aux communautés et aux relations communautaires, il met également l’accent sur les approches qui minimisent ces dommages, mais surtout celles qui abordent de manière positive les causes et les moteurs du conflit.

Conflict sensitivity model: the Peace Spectrum[2]

Conflict sensitivity model: the Peace Spectrum[2]

Le rôle des méthodes participatives

Les meilleures pratiques actuelles en matière d’adaptation – que ce soit dans la recherche, le développement ou l’aide humanitaire tendent à être participatives et à se concentrer sur l’inclusion de différents groupes grâce à divers outils, y compris les living labs. Les méthodes participatives, telles que celles utilisées dans les laboratoires vivants, sont essentielles pour favoriser l’inclusion et permettre aux communautés vulnérables d’exprimer leurs besoins dans un environnement contrôlé. Ces méthodes facilitent non seulement le dialogue et la résolution des conflits, mais permettent également l’expérimentation d’approches collaboratives.

Cependant, il est important de noter que parfois, les méthodes participatives explorées dans le cadre de l’adaptation peuvent parfois rendre les conflits plus visibles. Cela n’est pas nécessairement négatif, surtout lorsque ces conflits impliquent des institutions ou des groupes ayant des statuts sociaux ou économiques différents. Ces discussions et cette transparence offrent aux groupes marginalisés ou défavorisés l’occasion de faire entendre leur voix, ce qui pourrait permettre de corriger les injustices et d’assurer une plus grande équité dans la gestion, la gouvernance et la redistribution des ressources naturelles.

Assurer la durabilité et l’impact positif des interventions

Pour garantir que les interventions d’adaptation climatique soient à la fois durables et bénéfiques, il est impératif d’adopter une approche holistique qui intègre la sécurité climatique et la sensibilité aux conflits. La France et le Canada, en tant qu’acteurs clés dans ce domaine, ont un rôle crucial à jouer en mettant en œuvre des stratégies qui répondent aux besoins locaux tout en évitant d’aggraver les tensions existantes. Voici les éléments essentiels qui pourraient permettre d’atteindre cet objectif :

1. Importance du diagnostic participatif

Un diagnostic approfondi est essentiel pour comprendre les dynamiques locales et éviter les effets indésirables des interventions, y compris la maladaptation, c’est-à-dire des interventions qui exacerbent les tensions et les conflits au lieu de les atténuer. Ce diagnostic doit être participatif, impliquant les populations locales dans la collecte et l’analyse des informations. Cette approche permet non seulement d’obtenir une vue précise des besoins et des vulnérabilités, mais aussi de garantir que les interventions ne nuisent pas aux communautés. Il est crucial d’établir des mécanismes de rétroaction continue et de communication ouverte avec les acteurs locaux pour permettre une adaptation et une amélioration continue des projets.

La mise en place de mécanismes de suivi et d’évaluation participatifs est essentielle pour s’assurer que les interventions atteignent leurs objectifs sans effets indésirables. En impliquant activement les communautés locales et les parties prenantes, ces mécanismes permettent de détecter et corriger rapidement les problèmes potentiels, tout en assurant que les interventions restent adaptées aux besoins changeants des communautés.

2. Renforcement des capacités et formation

Le renforcement des capacités locales est fondamental pour assurer la durabilité des interventions. Les projets doivent inclure des formations et des modules pour aider les acteurs locaux à comprendre les enjeux de la sécurité climatique et à appliquer les compétences nécessaires pour les aborder. Les équipes françaises et canadiennes, collaborant étroitement avec les acteurs locaux, doivent également suivre ces formations. Les initiatives appuyées par la France et le Canada peuvent soutenir des ateliers, des cours et des formations pour renforcer la compréhension des problématiques climatiques et de gestion des conflits, tout en collaborant avec les parties prenantes locales pour garantir que les interventions soient adaptées au contexte spécifique. Les initiatives franco-canadiennes pourraient soutenir la sensibilité aux conflits dans les programmes de formation des acteurs locaux, et des équipes canadiennes et françaises impliquées dans les projets de recherche, ce qui inclurait des modules sur la gestion des conflits, la résolution pacifique des différends, et l’inclusion des perspectives des groupes marginalisés.

3. Consultation et collaboration avec les parties prenantes

Les interventions doivent être conçues en étroite collaboration avec les parties prenantes locales, y compris les gouvernements, les ONG et les communautés. Il est crucial de consulter ces acteurs dès les phases de planification et de mise en œuvre pour que les projets répondent aux besoins locaux et respectent les normes culturelles et politiques. Les projets doivent inclure des mécanismes pour obtenir l’approbation des parties prenantes et veiller à ce que les interventions ne renforcent pas les tensions existantes. La collaboration intersectorielle, notamment en mobilisant les réseaux diplomatiques et les capacités en matière de développement international et de gestion des conflits, est essentielle pour développer des solutions aux défis posés par le changement climatique dans les contextes fragiles.

4. Promouvoir la cohésion sociale et éviter la maladaptation

Enfin, il est crucial de reconnaître que la sécurité climatique et la sensibilité aux conflits sont intrinsèquement liées à la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Les interventions climatiques ne doivent pas seulement atténuer les impacts environnementaux, mais aussi renforcer les liens sociaux au sein des communautés, promouvoir l’inclusion et l’égalité, et soutenir les efforts de consolidation de la paix. Des activités telles que des ateliers de dialogue communautaire, des projets communs de gestion des ressources naturelles, ou des initiatives de développement économique inclusif pourraient jouer un rôle clé dans la réduction des tensions sociales et la création d’un environnement plus stable et résilient face aux chocs climatiques.

Surtout, les initiatives d’adaptation doivent éviter la maladaptation. Par exemple, une des expertes a souligné que les migrations internes causées par les déplacements climatiques pourraient créer de nouvelles tensions, notamment dans les zones urbaines. Une urbanisation croissante dans ces zones pourrait surcharger les infrastructures locales, accroître les inégalités sociales et pourrait même entraîner des conflits surtout lorsque les ressources sont limitées. Si les politiques d’adaptation ne tiennent pas compte de ces dynamiques, elles risquent de générer une maladaptation, aggravant ainsi les tensions sociales. Il est donc essentiel de mettre en place des interventions qui tiennent compte de ces aspects migratoires afin de prévenir de nouveaux déséquilibres sociaux, en particulier dans les centres urbains en croissance rapide. Ainsi, une recherche orientée vers les besoins, coproduite avec les utilisateurs par des approches transdisciplinaires, est nécessaire pour garantir que les interventions répondent aux différents niveaux de vulnérabilité sociale et favorisent l’apprentissage et l’échange entre les communautés.

Approche sensible aux conflits dans les projets d’adaptation au changement climatique : Une coopération franco-canadienne renforcée

Une approche sensible au conflit surtout dans les contextes fragiles est importante, car la sensibilité aux conflits dans les interventions d’adaptation climatique, pourrait non seulement aider les communautés vulnérables à s’adapter aux impacts du changement climatique, mais aussi contribuer à la prévention des conflits et à la promotion de la paix et de la stabilité. Cette approche, fondée sur une compréhension approfondie des dynamiques locales, une collaboration intersectorielle, et une attention particulière à l’inclusion sociale et à l’égalité des genres, pourrait avoir un impact positif dans la vie des populations affectées par le changement climatique. Ainsi, pour que les interventions d’adaptation climatique soient durables et efficaces, les interventions appuyées par la France et le Canada devraient combiner un diagnostic approfondi, un renforcement des capacités locales, une consultation continue avec les parties prenantes, et une attention particulière à la prévention de la maladaptation. En intégrant ces éléments, les deux pays pourraient maximiser l’impact positif de leurs interventions tout en contribuant à la paix et à la résilience des communautés face aux défis climatiques.

Pour renforcer davantage la coopération franco-canadienne, il est essentiel de préciser les niveaux de collaboration entre les acteurs français et canadiens responsables de la mise en œuvre des projets.

Cela inclut des institutions comme l’Agence Française de Développement (AFD) et le Centre de recherches pour le développement international (CRDI). Par exemple, CLARE vise à renforcer la résilience aux changements climatiques et aux risques naturels pour les pays d’Afrique et d’Asie-Pacifique à travers un portefeuille de projets en cours en Afrique et en Asie. La recherche soutenue par CLARE cherche à combler des lacunes critiques entre la science et l’action en développant de nouveaux outils, en soutenant également les gouvernements partenaires, les communautés et le secteur privé afin de trouver des solutions efficaces aux défis climatiques, tout en renforçant les capacités des chercheurs et des utilisateurs des résultats de la recherche.

Quant à l’initiative AdaptAction, elle accompagne 15 pays et organisations régionales particulièrement vulnérables aux impacts du changement climatique dans la mise en oeuvre de leurs stratégies d’adaptation, en proposant une assistance technique et des activités de renforcement de capacités pour consolider leur gouvernance climat, et pour mieux intégrer l’adaptation au changement climatique dans leurs politiques publiques. Le CRDI et l’AFD pourraient tirer parti de leurs expériences respectives pour échanger des bonnes pratiques, analyses, méthodologies et expériences, et renforcer leurs approches pour intégrer la sensibilité aux conflits dans les projets d’adaptation au changement climatique.

Il faudrait également inclure des ministères tels que Affaires mondiales Canada (AMC), le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Une coopération entre les ministères, tant au Canada qu’en France, permettrait de mieux prendre en compte les dimensions sécuritaires et politiques des contextes fragiles dans la planification des projets climatiques.

Ainsi, il est recommandé de créer une cellule de concertation annuelle qui réunirait ces acteurs clés. Cette cellule pourrait organiser des rencontres régulières pour discuter des projets en cours, discuter des avancées réalisées et identifier les défis à surmonter en matière de sensibilité aux conflits et d’adaptation climatique. Une telle plateforme favoriserait les échanges entre l’AFD, le CRDI, les ministères impliqués et d’autres organisations partenaires, permettant une meilleure coordination des efforts et une prise en compte systématique des enjeux locaux dans la mise en œuvre des projets. Elle offrirait également l’opportunité de discuter de l’intégration des principes Do No Harm et des analyses de genre dans les stratégies d’adaptation.

Cette cellule de concertation serait également un forum d’échange inclusif où les acteurs et chercheuses des pays du Sud, les leaders communautaires, ainsi que les ministères locaux des pays partenaires concernés pourraient partager leurs connaissances et leurs perspectives. Pour cela, la collaboration avec des organisations locales déjà impliquées dans les projets d’adaptation de CLARE et de l’AFD pourrait être essentielle pour garantir que les solutions suggérées tiennent compte des contextes culturels et des défis uniques de chaque région. La présence active des ministères, tant du côté canadien que français, serait également cruciale pour intégrer les dimensions sécuritaires dans les projets d’adaptation. Leur expertise aiderait à prévenir l’escalade des tensions dans des contextes fragiles.

On peut également souligner que le Canada, par l’entremise d’Affaires mondiales Canada (AMC), a déjà mis en place des lignes directrices sur la sensibilité aux conflits. Ce document ne représente pas la politique officielle du gouvernement du Canada, mais il contient des lignes directrices sur les pratiques exemplaires. Il est spécifiquement destiné aux organisations qui mettent en œuvre des projets financés par AMC et propose des orientations pour intégrer une analyse de sensibilité aux conflits. Ces lignes directrices pourraient constituer une base solide pour orienter les pratiques dans les projets financés, et elles pourraient être utilisées comme référence pour renforcer la coopération avec la France et coordonner les actions en matière de sensibilité aux conflits et d’adaptation climatique, en veillant à ce que les approches restent adaptées aux réalités locales.

Finalement, la mise en place de cette cellule de concertation annuelle permettrait non seulement de mieux coordonner les efforts franco-canadiens, mais aussi de maximiser les bénéfices des interventions climatiques, tout en évitant d’aggraver les tensions existantes. Cette approche et ce dialogue continu permettraient de faire de la coopération franco-canadienne un modèle de collaboration respectueuse des dynamiques locales, en privilégiant l’inclusion, l’écoute active, et la cocréation de solutions.

[1] La toponymie suivante est aussi utilisée : Mongalla.

[2] Ce schéma illustre les impacts des interventions dans des contextes de conflit, depuis « faire du mal » (Doing harm) jusqu’à « contribuer à la paix » (Contributing to peace). La sensibilité aux conflits constitue une base fondamentale pour éviter les effets négatifs (Do No Harm) et renforcer les impacts positifs (Do More Good). Il met en évidence comment des approches sensibles peuvent prévenir l’escalade des tensions, traiter les causes structurelles des conflits, et soutenir une paix durable.

Les commentaires sont fermés.