|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

L’idée que le territoire canadien puisse être attaqué par une attaque aérienne, balistique ou navale russe n’est pas nouvelle. La littérature scientifique ou des médias témoigne de la récurrence de cette inquiétude au sein de l’opinion canadienne, inquiétude alimentée par les frictions politiques avec la Russie, surtout depuis l’annexion de la Crimée en 2014, mais aussi par la reprise des patrouilles aériennes de bombardiers russes dans l’Arctique. Une analyse avait permis de souligner que la fréquence de ces patrouilles, parfois menées jusqu’à la limite des espaces aériens américain ou canadien en Arctique, n’avait rien d’illégal en soi, présentait un risque faible et, surtout, ne traduisit guère de pression militaire majeure, à la différence du comportement des forces russes en Baltique ou en mer du Japon.

D’une manière générale, les scénarios d’agression du Canada par la Russie se conçoivent difficilement en dehors du cadre d’une escalade déclenchée par l’une ou l’autre des parties. À ce jour, la Russie a pris soin de contenir le conflit à l’Ukraine, tout en envoyant des signaux politiques et militaires (attaques de missiles de croisière sur des sites ukrainiens proches de la frontière polonaise) clairs à l’OTAN sur les lignes rouges à ne pas franchir.

Menace balistique.

Comme à l’époque de la guerre froide, le chemin le plus court entre les sites de lancement russes et le Canada passe à travers le cœur de l’Arctique. C’est de ce constat qu’est venue la décision de construire la ligne de radars d’alerte avancée de la DEW (Distant Early Warning) construite dans les années 1950 (1954-57), puis modernisée en Système d’alerte du Nord (North Warning System (SAN)) à la fin des années 1980. La veille de surveillance effectuée par le SAN est complétée par la base canadienne d’Alert (écoute électronique) et par la base américaine de Thulé dans l’extrême nord du Groenland. Toute attaque balistique laisse peu de temps de réaction : c’est davantage la détection par imagerie satellite de la préparation au lancement de missiles terrestres (ouverture des silos) qui peut donner un indice de l’imminence d’une attaque, sachant qu’une attaque peut également être lancée depuis des sous-marins stratégiques stationnés, vu la portée de leurs missiles, dans l’Atlantique ou le Pacifique. C’est davantage sur le plan politique que la détection d’une possible attaque doit être effectuée : le discours du gouvernement russe change-t-il ? Y a-t-il une inflexion dans les discours sur les seuils politiques ? Pour le moment, si la Russie a entretenu une ambiguïté sur la transition entre conventionnel et nucléaire, la doctrine russe s’en tient à l’idée que Moscou n’utilisera l’arme nucléaire en Ukraine qu’en cas de « menace existentielle » contre la Russie, comme l’a déclaré mardi le 22 mars, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov. Que signifie une menace existentielle en Ukraine, sachant que l’armée ukrainienne ne dispose plus d’armes nucléaires depuis 1994 et pas d’armes chimiques ? Toute menace politique crédible envers le régime, de ce point de vue, pourrait être interprétée par le président Poutine comme une menace existentielle. Dans cette optique, afficher comme objectif politique pour les Occidentaux, la chute du gouvernement russe pourrait se révéler risquée.

On peut observer que la Russie semble maîtriser parfaitement ce qu’il est convenu d’appeler la « grammaire de la dissuasion » en laissant planer l’ambiguïté sur la notion de « menace existentielle » qui correspond à ce que les Occidentaux appellent les « intérêts vitaux ». Mais en la matière, la dissuasion nucléaire avec destruction mutuelle assurée (mutual assured destruction, MAD) fonctionne pour le moment.

Menace navale.

Elle est du même ordre que la menace balistique : des sous-marins peuvent tirer des missiles, nucléaires ou conventionnels (portée d’environ 1 000 km pour les Zircon hypersoniques), depuis de nombreux points des approches maritimes du Canada. Il est un peu illusoire de penser pouvoir se prémunir de telles attaques-surprises. Comme pour d’éventuels raids aériens (voir ci-dessous), l’éventualité d’une attaque de missiles conventionnels tirés depuis des sous-marins pose la question de l’utilité d’une telle attaque pour la Russie : après avoir endommagé une base militaire ou un port, quel avantage la Russie en tirerait-elle sachant qu’il lui faudrait faire face à la riposte ? Ce type de menace ferait sens uniquement dans le cadre d’une escalade conventionnelle, par exemple en réponse à une entrée de l’OTAN dans le conflit par le biais d’une zone d’interdiction aérienne.

Menace aérienne.

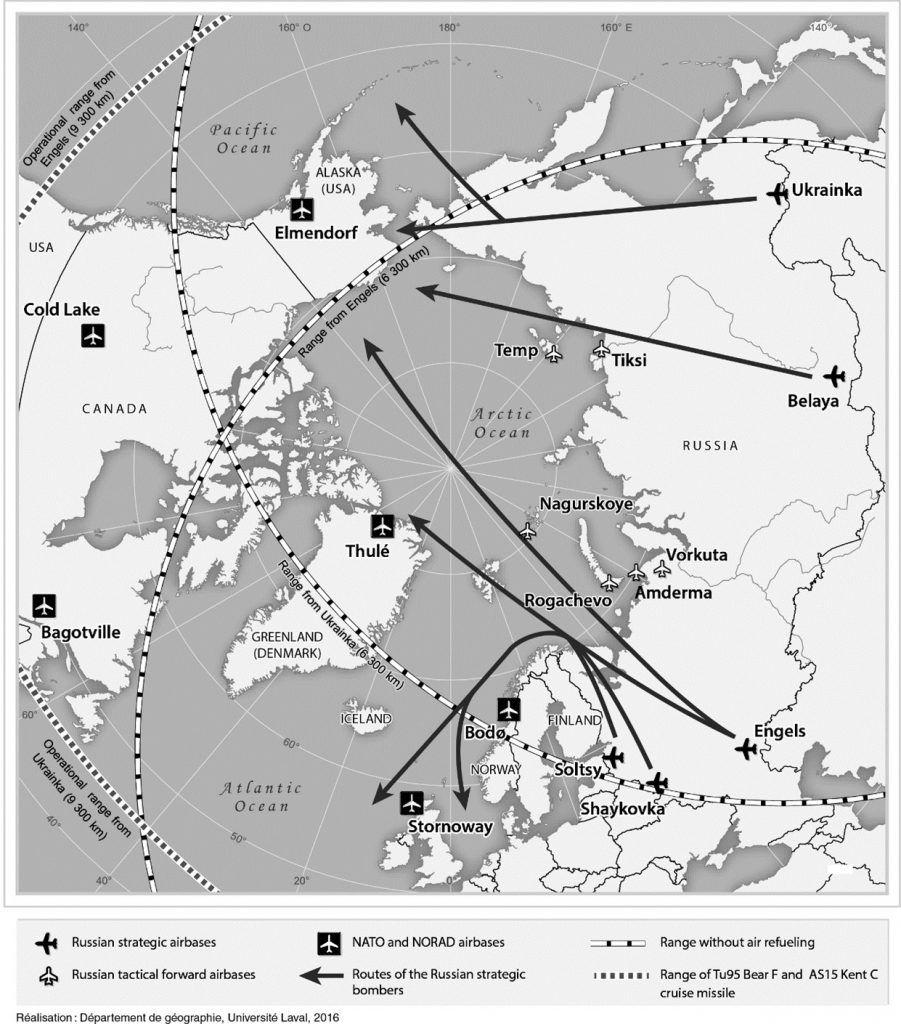

Une attaque aérienne russe contre le Canada passerait vraisemblablement par l’Arctique. De quels actifs l’armée de l’air russe dispose-t-elle ? Les bombardiers lourds (Tu-95 Bear, Tu-160 Blackjack) sont basés sur des bases aériennes plus au sud, Engels, Shaykovka, Belaya ou Ukrainka, mais il est aisé de les transférer avec leur soutien logistique vers des aérodromes sibériens, dont ceux qui ont été récemment rénovés (et non pas construits ex-nihilo), Nagurskoye, Rogachevo, Sredny Ostrov, Temp (Kotelny) ou Anadyr notamment. Le risque est que ce redéploiement ne soit détecté par observation satellite. Une escorte de chasseurs pour ces bombardiers parait plus difficile à déployer : les chasseurs russes comme le Sukhoi-35 Flanker E (1 800 km) ou le moderne Sukhoi-57 Felon (2 200 km) ont des rayons d’action trop faibles pour pouvoir les escorter jusqu’au territoire canadien, sauf à recourir au ravitaillement en vol avec des Iliouchine Il-78 prépositionnés – dont les Russes ne possèdent qu’un nombre réduit –, ce qui accroit le risque de détection avancée par les radars de Thulé ou du SAN du fait de ce pré-positionnement des avions de ravitaillement, et du déroulement de l’opération de ravitaillement à moyenne altitude.

Figure 1. Emplacement des bases aériennes stratégiques russes et itinéraires des patrouilles de bombardiers. Source : Lasserre et Têtu, 2016.

Ces bombardiers ont de longs rayons d’action (Tu-160 : 6 100 km ; Tu-95 : 7 500 km), ce qui, au départ d’aérodromes sibériens, leur permet d’atteindre le nord des provinces des Prairies. Équipés de missiles de croisière à charges conventionnelles comme les AS-15 Kent (2 500 km) ou encore de missiles hypersoniques semi-balistiques tirés d’avions comme les Kinjal (2 000 km), les bombardiers pourraient alors menacer les grands centres urbains, en supposant bien entendu qu’ils n’aient pas été interceptés auparavant après une aussi longue incursion en territoire canadien. L’attaque pourrait aussi viser les stations de radar du SAN ou des bases aériennes comme Cold Lake dans le nord de l’Alberta, ou Elmendorff en Alaska, ce qui permettrait aux bombardiers de lancer leurs missiles un peu avant leur arrivée au-dessus du territoire canadien dans le cas d’une attaque contre Cold Lake. La capacité de tir à distance (stand-off) des missiles de croisière rend tout à fait réelle la vulnérabilité des installations dans le Grand Nord, avec un délai réduit entre détection et interception. Tout dépendrait alors du nombre de missiles tirés qui pourraient saturer les équipements antiaériens disponibles, batteries Patriot ou THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) pour contrer les missiles hypersoniques semi-balistiques comme le Kinjal. Il parait difficile de contrer complètement une telle menace, surtout en 1ère frappe, car cela impose aux avions radar AWACS (airborne warning and control system) et aux intercepteurs (CF18, F22, F15) des patrouilles d’interception (combat air patrol) très loin des bases[1]. Difficile, mais pas impossible.

Plus on s’éloigne vers le sud, plus les aéronefs russes seraient forcés d’entrer profondément dans l’espace aérien nord-américain pour se mettre à distance de tir, ce qui les rend plus faciles à intercepter.

Deux questions demeurent alors :

- Quelle est la portée efficace des radars du SAN, éventuellement appuyés par des vols d’avions de détection avancée (AWACS, par exemple des E-3 Sentry) en cas de crainte d’éventuelles incursions russes ? On lit dans les médias des déclarations d’experts selon lesquelles le Système d’alerte du Nord serait « incapable de répondre à la technologie des missiles modernes ». Les officiers du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD), qui supervisent le contrôle des approches de l’espace aérien de l’Amérique du Nord, ont sûrement analysé les performances de détection des radars du SAN depuis 2007, selon que les patrouilles russes volaient à haute ou basse altitude. De cet examen, sachant qu’il faut de plus que les radars soient efficaces contre les missiles également – et sachant également par ailleurs que les missiles hypersoniques sont difficiles à intercepter sans une forte densité de moyens antiaériens – découlera ou non la recommandation de la modernisation des systèmes de détection du SAN.

- Quelle pourrait être la doctrine d’emploi de telles attaques russes ? Car enfin, quelle serait l’utilité pour la Russie de détruire la base de Cold Lake avec un raid unique, si son objectif n’est pas une guerre complète contre l’OTAN ? À quoi servirait une incursion isolée de ce type, sinon à déclencher un raid de représailles et ensuite la guerre contre les Occidentaux ? D’un strict point de vue de l’efficacité politique ou militaire, un tel raid isolé est donc peu probable – tant que l’on se place dans le cadre d’un raisonnement basé sur une rationalité partagée du rapport coût militaire/avantage politique. Répondre à la question de la préparation militaire du Canada pose aussi la question du renseignement sur les représentations et la posture du gouvernement russe – demeure-t-on dans le domaine du rationnel, ou les décisions deviennent-elles imprévisibles ?

On ne peut déconnecter le politique du militaire.

Ces questions soulignent que les questions capacitaires militaires ne résument pas adéquatement l’équation de la sécurité du Canada. C’est bien davantage la question des objectifs, du contexte politique de l’évolution du conflit qui doivent donner la grille d’analyse de base : pourquoi la Russie attaquerait-elle le Canada ou un pays de l’OTAN ?

L’évolution du conflit oriente les paramètres de raisonnement du gouvernement russe. Dans le contexte du brouillard de la guerre, on en est bien entendu réduit à des conjectures, mais des éléments méritent d’être soulignés. Il ne semble y avoir aucune raison pour la Russie de venir frapper une base canadienne, sauf si le conflit connait une inflexion majeure. Cette inflexion pourrait venir de l’OTAN qui serait intervenue, à travers une interdiction de vol au-dessus de l’Ukraine par exemple, ou encore parce que, ayant perdu la guerre, voyant son armée en train de connaitre de grandes difficultés et les conscrits se rendant en masse, donc grande fragilité de l’outil militaire, Vladimir Poutine estime que l’escalade délibérée dans la terreur serait la meilleure option. Scénario noir, hypothétique, mais pas impensable : l’armée russe a enregistré, sur 200 000 soldats engagés, des pertes allant de 7 500 à 15 000 tués selon les sources (l’armée russe ne rapportait que 498 morts au 16 mars), y compris 9 861 morts selon un quotidien russe et de 14 000 à 21 000 blessés, soit environ 5% de tués et des pertes comprises entre 10 et 15%, c’est un taux d’attrition très élevé en un mois de combat. Pour mémoire, et bien sûr sachant que ces deux conflits ne sont pas de même nature, l’occupation soviétique de l’Afghanistan avait coûté environ 14 500 morts à l’Armée Rouge de 1979 à 1989. Des contre-attaques localisées soulignent que l’armée ukrainienne n’a pas perdu sa capacité de réaction. La suite du conflit renvoie à la cohésion de l’armée ukrainienne ; à la gestion des munitions, le stock de missiles de croisière russe diminuant, alors qu’il semble que les livraisons d’armes occidentales à l’Ukraine semblent se poursuivre. La cohésion de l’armée russe sera-t-elle maintenue ? Les difficultés tactiques et logistiques inciteraient-elles le gouvernement dans une fuite en avant, bombardements massifs, emploi d’armes chimiques, voire, en cas de perception russe d’une grande fragilité, recours au nucléaire ?

Par ailleurs, le régime de Vladimir Poutine semble s’appuyer de plus en plus sur une idéologie militariste dont le but ultime serait « la victoire du monde russe » sur les « forces hostiles occidentales qui menacent sa survie » et où la guerre est considérée comme un outil non seulement acceptable, mais le plus efficace pour atteindre les objectifs géopolitiques. Ce discours souligne que la question du poids des représentations des dirigeants russes et leurs objectifs politiques, demeure cruciale et peut évoluer au fur et à mesure que la guerre en Ukraine s’enlise et peut tourner au possible désavantage tactique de la Russie. On imagine mal un emploi en premier de la force de la part de la Russie contre l’OTAN, mais les risques d’escalade accidentelle ou de fuite en avant ne sont jamais nuls.

[1] Ce qui, incidemment, souligne la pertinence de chasseurs à long rayon d’action pour protéger les grands espaces arctiques. Ce n’est pas une caractéristique du F-35, dont le rayon d’action est très court, 1 100 km contre 1 300 km pour le F-22, et 1 800 km pour le F-18.

Les commentaires sont fermés.